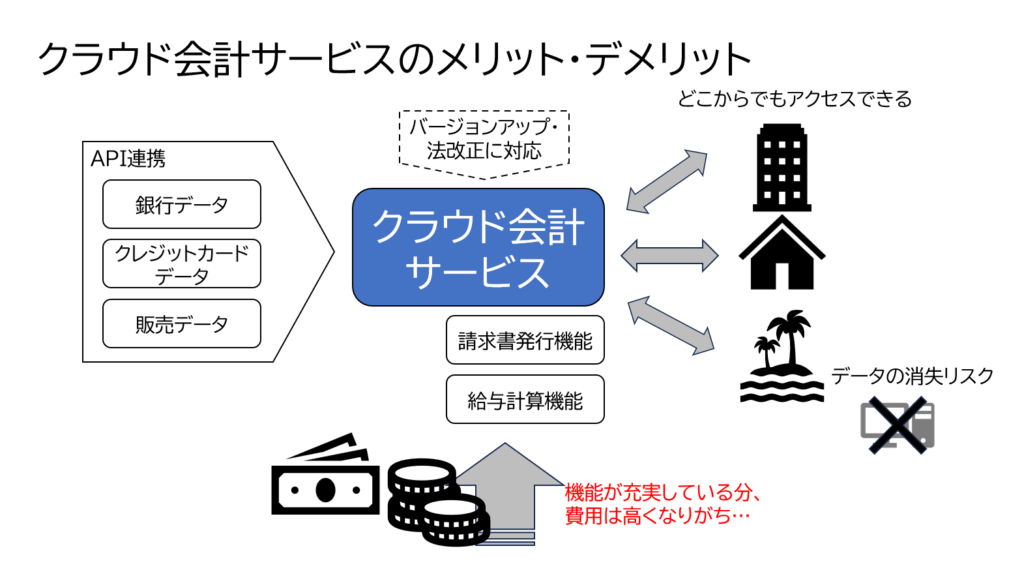

クラウド会計サービスのメリット・デメリット

一昔前は会計ソフトを購入して、パソコンにインストールして使うのがメインでしたが、ここ数年ではクラウド会計サービスの活用が一般化してきました。

私もこれまでは購入型のパッケージや会社の特性に合わせてカスタマイズされた会計システムを使ってきましたが、最近他社様の会計業務支援をするにあたり、クラウド型の会計サービスを使う機会が増えました。使っていると便利に感じることが多いので、ではメリット・デメリットは何があるのかをまとめてみます。

メリット

①他システムとの自動連携

銀行データ・販売システム・クレジットカードなどの利用履歴をAPI連携し、基本的な仕訳情報を入力することなく取り込めます。取り込んだデータを必要に応じて科目・部門・税区分などを修正するだけなので、効率化に繋がります。

②機能のバージョンアップや法改正への対応

小さな組織で業務を行っていると、様々な法改正などの情報取得や対応が適切に出来るとは限りませんが、サービス提供会社は様々プロフェッショナルを雇用していたり、連携を取っているため、アップデートしてくれます。

③場所にとらわれないこと、複数人で活用できる

クラウド型はインターネット環境が整っていてログイン権限があれば、いつでも誰でも同時に使えます。子供の病気で出社が出来ない場合に自宅で業務が出来たり、税理士や会計士とのデータ共有も簡単です。尚、このメリットは、クラウド型以外でも共有サーバーに会計ソフトをインストールしているなど、個人のパソコンへ直接インストールしているもので無ければ同条件です。

④データのバックアップ

クラウドサービスを提供している側がデータを保持しているため、パソコンの破損や紛失などでデータが消失するリスクが遥かに低いと思われます。

デメリット

①費用が高くなる

家や車のローンと同じで、クラウド型はサブスクリプション契約が多いため、各月の支払いは小さいですが、相対的に買い切り型よりも費用は高くなりがちです。買い切り型だと数万円払えば数年使えますが、クラウド型だと毎年数万円かかります。ただし、上述のメリットを享受できます。

②不要な機能もある

費用が高くなる理由の一つでもありますが、クラウド型は広く世間的に使えるように多くの機能を搭載しているため、不要な機能もあったりします。自社では不要なのにパッケージ化された料金体系のため、不要な機能にも料金を払っていることになります。例えば、取引件数が少ないのでAPI連携は要らないとか、従業員はいないので給与計算は不要だとか、請求書発行機能は発行する必要がないから不要とかです。

また、メニュー画面にも出来てたりして邪魔だったりしますが、これは非表示に出来ることもあります。

まとめ

それぞれの状況によってメリット・デメリットは異なりますが、自社に必要な機能とクラウドサービスの機能や費用を適切に比較して使うことが重要です。総合的には優れていることが多いと感じます。